四季折々の海の幸はもちろん、野菜やお米、乳加工品も。「函館」はおいしい食の宝庫です。

2016年3月の北海道新幹線開業以来、東北や北関東、首都圏との距離が飛躍的に縮まった「函館」。美しい夜景や異国情緒あふれる街並み、数々の歴史的建造物で人気のこの街は、北海道の玄関口として独自の歴史と文化に彩られた北のグルメタウンです。

2016年3月の北海道新幹線開業以来、東北や北関東、首都圏との距離が飛躍的に縮まった「函館」。美しい夜景や異国情緒あふれる街並み、数々の歴史的建造物で人気のこの街は、北海道の玄関口として独自の歴史と文化に彩られた北のグルメタウンです。

三方を海に囲まれた「函館」は日本海の暖流と太平洋の寒流が流れ込む好漁場で、いか、まぐろ、鮭、ほっけ、たこ、ほたて、うになど、四季折々のおいしい海の幸が目白押し。北海道のなかでは比較的温暖な気候のため、とうもろこし、アスパラガス、じゃがいも、お米などの農作物や乳加工品の生産も盛んです。また、幕末の1859年には長崎、横浜とともに国内初となる国際貿易港として開港。西洋文化をいち早く取り入れ、それが西洋料理や洋菓子の文化を大きく花開かせることとなりました。

北海道から京都、大阪、江戸へ。北前船で運ばれた「昆布」が日本人の味覚を大きく変えました。

「函館」は古くから松前三港として知られてきた天然の良港を持ち、江戸時代には北前船の寄港地として大変な栄華を極めました。北前船とは北海道、北陸、九州、大阪などを結ぶ交易船のこと。北海道からは昆布やにしんなどの海産物が、本州からは米や酒、塩、日常生活用品などが運ばれ、東海道と並ぶ日本の大動脈として明治時代後半まで活躍しました。

この北前船がたどった航路は、別名を「昆布ロード」とも呼ばれています。北海道で採れた「昆布」は京都や大阪、江戸をはじめとする日本各地に運ばれ、海藻類を食べるという独特の食文化を育み、日本料理の味の基本となるだし食材としても欠かせない存在となりました。そのうま味の正体がグルタミン酸であるとわかったのが1908年。いまや国際語ともなったUMAMIの原点であり、世界に誇る日本料理のだし文化を支えてきたものこそ、北海道産の良質な「昆布」であったというわけです。

日本の昆布の約9割を占める北海道産のなかでも、高級品とされる「函館真昆布」。

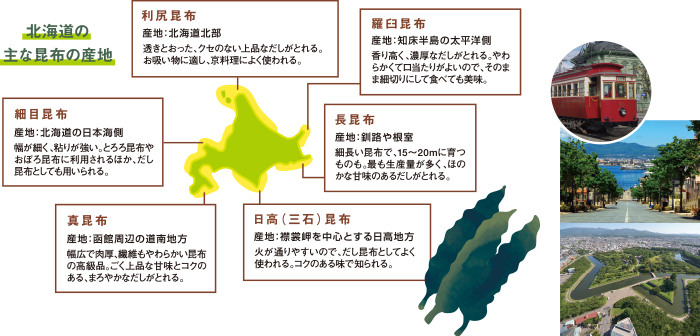

ひとくちに北海道産の昆布といっても、産地によってその味わい、香りはさまざまです。ここ「函館」で採れるものは、特に真昆布と呼ばれる昆布の高級品。北海道産のなかでも最も幅が広く肉厚で、上品な甘味とコクのある澄んだだしがとれるのが特長です。

「函館真昆布」は採取される浜によって、白口浜真昆布、黒口浜真昆布、本場折浜真昆布の3種類に分類され、道南三銘柄と呼ばれています。なかでも白口浜真昆布は、古くは朝廷や幕府に献上されていた最高級品。現在でも関西(特に大阪)の割烹などで用いられており、料理人が絶賛する味わいが楽しめます。