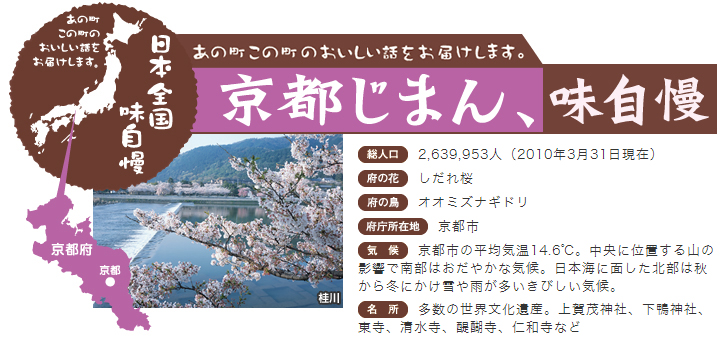

はんなり、ほっこり。時間がゆっくり流れる、歴史と文化の町「京都」

歴史的な建造物や食文化の宝庫、京都。その町並みは新しいものと古いものが居心地よく混在し、訪れた人の心を掴んで離しません。古い町屋を改造したモダンなカフェや、新しい商業施設が並ぶ一方で、裏路地に入ると、祇園や先斗町(ぽんとちょう)など繁華街が広がります。四百年近い歴史を持つ京の台所、錦市場では京野菜、京つけもの、湯葉などあらゆる食材が並び、たのしく散策できます。

「京都」の由来

794年桓武天皇が長岡京に続いて、平安京に遷都したことに始まる千年の都。「京都」が定着したのは平安後期からで、「京(みやこ)」や「京師(けいし)」という呼び名も併用されていました。その後次第に「京の都(きょうのみやこ)」、「京(きょう)」、「京都(きょうと)」と定着していったとされています。

府民性の話

帰ろうとする客に、「もうちょっとゆっくりしとくれやす。ぶぶ漬け(お茶漬けのこと)でもお一つどうどす」とすすめてくるが、これは「早く帰ってほしい」を意味する、という京都の府民性を表す有名な逸話があります。気品があり丁寧である一方で、ある種の近寄り難さを感じさせる土地柄だということでしょうか。

名物料理

京都味自慢

宇治茶

![]() 宇治市を中心に京都府南部で生産される、玉露や抹茶を中心とした高級茶葉。宇治茶を使ったお菓子やおそばなどは、お取り寄せ品やお土産に人気があります。

宇治市を中心に京都府南部で生産される、玉露や抹茶を中心とした高級茶葉。宇治茶を使ったお菓子やおそばなどは、お取り寄せ品やお土産に人気があります。

京つけもの

質のよい京野菜を、伝統的な保存技術で漬けこんだもの。聖護院(しょうごいん)かぶらを使った「千枚漬け」や、なすやきゅうりを赤じその葉で漬けた「しば漬け」などが定番です。

京野菜

京都の風土と水に育まれ、手を掛けられ大切に育てられた野菜のこと。九条ねぎ、京みず菜は通年出荷されていますが、賀茂なす、伏見とうがらし、京こかぶなどはこの時期の旬のものです。

京たけのこ

色の白さと刺身ができるほどの軟らかさから、「白子たけのこ」とも呼ばれます。えぐみがなく、ほんのり甘い独特な風味が特徴です。

和菓子

![]() 京の和菓子は季節を表現することが大切であり、その形状や色彩、銘の美しさを五感で味わうものとされています。練り切り・きんとん・宇治茶を使ったくず菓子など、種類も豊富です。

京の和菓子は季節を表現することが大切であり、その形状や色彩、銘の美しさを五感で味わうものとされています。練り切り・きんとん・宇治茶を使ったくず菓子など、種類も豊富です。

京湯葉

豆乳を加熱してできる膜を引き上げたものを生湯葉(または引き上げ湯葉)と呼び、精進料理の材料に使われてきました。湯葉にはいろいろな種類がありますが、京湯葉は1枚で薄いのが特徴です。