Vegetable/Fish

Vegetable/Fish

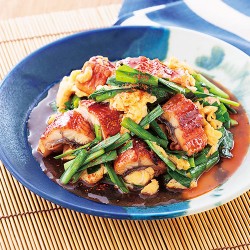

今年の土用の丑の日は2回。一の丑の7月19日、二の丑の7月31日です。

「うなぎ」を楽しむ機会が広がり、ますますうれしい夏ですね。

栄養

たんぱく質、ビタミンA、B1、B2、Eが豊富。カルシウムも含む食材です。昔から滋養強壮効果で知られ、夏の暑い時季に食べる習慣があります。

料理

「うな丼」や「うな重」はもちろん、「ひつまぶし」、卵でとじた「うな玉丼」、卵焼きの芯に入れた「う巻き」、酢の物にした「うざく」などが一般的。そのほか野菜との炊き合わせや炒め物、混ぜご飯、寿司など、さまざまなお料理で楽しめる食材です。最近ではチーズやトマトなどの洋風の食材と合わせたり、力レー風味などに仕上げたり、食べ方のバリエーションも広がっています。

料理の基本辞典:うなぎ蒲焼の温め方

うなぎのおすすめメニュー

今楽しむならこのお花♪

華やかで南国気分を味わえるハイビスカスは、夏にぴったりの花です。赤をイメージする人も多いでしょう。しかし、色や形も豊富で、キレイなグラデーションカラーのものもあります。エキゾチックで華やかな雰囲気のあるお花で見ているだけで、南国リゾートの気分が味わえますよね。そんなハイビスカスは、たくさんの種類があるので、ぜひお気に入りのハイビスカスを見つけて夏を楽しんでみてください。

ブーゲンビリアの花は、まるで紙のように薄く、繊細な質感が特徴です。ブーゲンビリアの葉は光沢があり、なめらかな手触りを持っています。これによって、葉が太陽の光を反射し、微妙な輝きを放つため、日中の庭や室内においても魅力的に映えることができます。この光沢が、ブーゲンビリアの緑の葉が持つ生命力と健康を際立たせ、その存在を一層魅力的にしています。こ日光を好むため、できるだけ日が当たる場所で育てることが重要です。

旬のやさい・くだものはこちら

桃の品種は、甘みが強く果肉がやわらかめで果汁の多い白鳳系、果肉はやや硬めで日持ちが良く糖度が高い白桃系などが代表的です。桃の選び方は、丸みがあり外皮の色が赤色の濃い桃が良いです。桃は冷やし過ぎると甘みを感じにくくなるため、食べる1~2時間前に冷蔵庫に入れると良いでしょう。また大玉の桃は糖度が高くなる傾向があり、可食部も多いので出来るだけ大玉の桃をお勧めいたします。

デラウエアは知名度が高い、種なしのぶどうです。1房が100~150gくらいで、粒は10mm~13mmと小粒ですが、食べやすく、甘みと酸味が調和したさっぱりとした味わいを楽しめます。デラウェアの選び方は、外皮の色が濃い赤紫色で軸が枯れておらず、皮に張りがあるぶどうが鮮度の良い証です。比較的、脱粒しやすい品種なので、早めに召し上がる事をお勧め致します。

夏の代表的な果実と言えば、やはり「すいか」です。近年、人気が高まっているのは小玉系のすいかです。皮が薄くて、甘みも濃いのが特徴です。冷蔵庫に入る大きさなのも良いですね。すいかの選び方は、縞模様の色がはっきりと濃いもの、ズシリと重量感があり、果皮につやがあるものを選ぶと良いでしょう。店舗ではブロックカットしたものも販売しているので、夏場の水分補給にぜひ旬のすいかをお召し上がりください。

米、小麦と並ぶ、世界三大穀物のひとつ「とうもろこし」。

旬のものは甘味が強くみずみずしく、まるで果物のような味わいです。

選び方

鮮やかな緑色の皮がついていて、持ったときにずしりと重いもの。ひげの本数は粒の数と同じだといわれているので、ひげがふさふさとしているものは粒がぎっしりとつまっているサインです。また、ひげの色が褐色のものはよく熟していておすすめ。皮をむいてある場合は、粒ぞろいの実がぎっしりとつまっているものを選びましょう。

栄養

でんぷんが主成分で、糖質が多く含まれる食材です。また、食物繊維も含まれており、腸内環境をととのえる働きが期待できます。

保存

ゆでたてや焼きたてをいただくのはもちろん、スープやサラダ、混ぜご飯、天ぷら(かき揚げ)など幅広いお料理で楽しめます。

料理の基本辞典:とうもろこしのおいしい食べ方

とうもろこしのおすすめメニュー

アイディア具材&おすすめ具材

イカ納豆

ローストビーフ

うなぎ

ポテトサラダ

アボカドサーモン