お正月とおせち料理

お正月は歳神様を迎える大切な儀式

お正月はもともと五穀の神様である歳神様を迎え、その年の豊作を祈る儀式。門松、しめ飾り、お鏡餅、おせち料理などをすべて神様をお迎えするための準備です。

おせち料理は本来、五節句(1/7人日、3/3上巳、5/5端午、7/7七夕、9/9重陽)に豊作や健康を願う「節会(せちえ)」という朝廷の宴会で出された祝い膳のことで、「煮染め」がその原形です。

その後、大名の参勤交代の弁当用に、ぎっしりと保存食をつめた「重詰め」が考案され、それが一般に広まって現在のようなかたちになりました。

「おせち」は主婦をねぎらい、家族の健康を祈るためのごちそう。

日本人の生活もずいぶん様変わりし、お正月料理本来の意味も薄れてきましたが、年の初めにみんなで食卓を囲んで一年の健康と幸せを祈るゆとりある時間は、いつまでも大切にしたい素敵な文化です。

お正月料理は神様を迎える時に台所仕事などで騒がしくしないこと、日頃の主婦の労をねぎらう保存食という複数の意味をもち、神様にお供えしたものは御利益にあやかるため、みんなでいただきます。

年の初めは安心できる食生活、健康について改めて考えるよい機会でもありますね。

三つ肴

お屠蘇をいただく時の祝い肴である三つ肴をそろえるだけでも、お正月の食卓を楽しむことができます。

関東では一般に「数の子・田作り・黒豆」、関西では「数の子・田作り・たたきごぼう」のことで、それぞれにおめでたいいわれがあります。

手軽に作っていただくために工夫されたレシピです。ぜひチャレンジしてみてください。

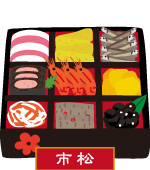

お重の詰め方とコツ

一弾のお重に詰められる料理の品数は必ず3、5、7、9というように奇数にするのがおせちのルール。

それぞれの料理の間には葉らんなどで仕切りをして、味やにおいが移らないように注意しましょう。

汁気をきる、小鉢に入れるなどの工夫も大切です。

市松模様のように9種類の料理を並べる詰め方です。料理の色を見ながら彩り良く詰め合わせましょう。

お重を対角線上に仕切り、片方をさらに半分に仕切って三品を並べます。お煮しめや昆布巻きなどを盛り付けるのにおすすめです。

中央に一品を盛り、その周りを放射状に料理が囲む詰め方です。中央には小鉢などを起き、黒豆やなますなどを盛り付けるのもおすすめです。